お湯が出ない緊急事態を最速で解決します。松山市内全域、最短30分で現場に駆けつけ、追加費用ゼロの明朗会計で即日交換を実現します。

給湯器交換の「生活案内所」は、現場歴25年以上のベテラン技術者が窓口から工事まで一貫して担当します。お客様の生活に必須のお湯を、確かな技術と迅速な対応で守ります。特に、不透明になりがちな追加費用を排除し、書面で保証する明瞭なサービスを徹底しています。

「総額3倍の違い」が生じるのは、業者が現地調査を怠り、後から「追加費用」を請求する構造にあります。この差額は、適正価格の30%から最大200%にも膨れ上がるケースが確認されています。本稿では、その不透明な費用構造を解明し、松山市の住民が「実質最安値」を掴むための具体的な交渉術と業者選定の定量的な基準を提示します。

四国最大の都市である松山市は、道後温泉や松山城といった歴史的・観光的な側面を持つ一方、都市ガス・LPガス・石油ボイラーが混在する複雑な給湯器環境を有しています。特に、都市部と郊外では、利用されている給湯器の種類や、業者による対応価格に大きな差が生じやすい傾向があります。この地域では、業者の競争が激しい反面、その価格競争の中で「標準工事費」の範囲を意図的に狭め、「見えない追加費用」として配管の延長費や撤去費を高額請求するケースが頻発しています。これにより、最初の見積もり価格が安く見えても、最終的な支払総額が広告価格の3倍になるという事態が発生するのです。本稿では、松山市内で給湯器交換を検討している方が、費用面で損をしないための実践的な知識を提供し、信頼できる優良業者の選定基準を明確にすることを目的としています。

松山市特有の価格構造を支配する「3つの変動費」の裏側

- 石油ボイラー交換費用の不透明さは、本体価格と標準工事費以外の「見えない追加費用」が原因です。

- 特に松山市で必要な配管延長、電源工事、処分費が、総額を一気に押し上げる変動要因となります。

- 見積もりを比較する際は、総額ではなく、これらの変動費が個別に明記されているかを確認するべきです。

石油ボイラー本体価格、標準工事費、そして「見えない追加費用(寒冷地仕様/配管延長/処分費)」の相場比率

石油ボイラーの交換総額は、本体価格(A)、標準工事費(B)、追加費用(C)の3要素で構成されます。このうち、価格を大幅に変動させる最大の要因は追加費用Cです。松山市内の一般的な交換事例を分析すると、本体価格Aは相場の30%〜50%、標準工事費Bは10%〜20%に収まる傾向があります。しかし、追加費用Cが総額の30%以上を占め、結果として費用が3倍になる「ぼったくり」事例に発展するのです。この追加費用Cには、既存の設置場所から新しい設置場所までの配管の延長費、あるいは古い機器の適正な処分費、さらに交換機種がエコフィールなどの高効率機器の場合に必要となるドレン排水工事費などが含まれます。これらの費用は見積もりの段階で意図的に伏せられ、「現場での状況により」として後出しで請求されることが多いため、見積書に「追加費用の項目」が具体的に列挙されているかを注視する必要があります。

例えば、旧型の灯油給湯専用機から、追い焚き機能付きの高効率エコフィールに交換する場合、給湯配管だけでなく、追い焚き用の配管新設や、ドレン水の排水経路確保が必須となります。これらが標準工事費に含まれていない場合、部材費と作業費として追加で50,000円から100,000円程度が上乗せされることがあります。特に、松山市の郊外で灯油タンクからボイラーまでの距離がある場合、灯油配管の延長費用が嵩む要因となります。優良業者は配管の一新を推奨しますが、その費用内訳を明示せずに「諸経費」としてまとめて計上する業者は信頼性に欠けます。本体価格と標準工事費が安く見えても、この隠れた追加費用が総額を決定づけることを理解することが、松山市での価格交渉の第一歩です。この「見えない追加費用」を事前に可視化するステップを踏まなければ、最終的な支払総額をコントロールできません。

今すぐ使える「見積依頼テンプレート」。3社の見積書から「諸経費」の異常値を見抜く比較チェックリスト

見積もり依頼の段階で、業者に提出させるべき項目をテンプレート化することで、後出しの追加請求を効果的に防ぐことができます。見積もり依頼は「総額を提示させる」ものではなく、「内訳を明確化させる」ためのプロセスです。優良業者であれば、問い合わせの段階で詳細な情報提供を求めてくるため、その情報がそのままテンプレートとして機能します。依頼時に提供すべき情報は、既存の石油ボイラーの「型番」「設置場所全体がわかる写真」「設置状況(屋内/屋外、壁掛け/据置)」の3点です。これらを提示した上で、見積書には「本体価格」「標準工事費(リモコン、既存撤去、設置)」「付帯工事費(配管延長、電源工事、給排気筒、処分費)」「消費税」の4項目が必須で、特に「付帯工事費」には具体的な数値と理由を明記させます。

このテンプレートに基づき3社から見積もりを取得した場合、「諸経費」や「一式」で計上されている項目を、異常値として見抜く比較チェックリストを使います。例えば、他社が配管延長費を45,000円と提示しているのに対し、特定の業者が「諸経費一式」で130,000円を計上している場合、その差額85,000円がぼったくりの温床である可能性が高いのです。また、極端に安い見積もり(本体価格が市場価格の7割以下など)を提示する業者は、標準工事費の範囲を極端に狭く設定しているか、保証を付けていないことが大半です。松山市の地域相場は都市部として競争が激しいですが、その中でも適正な価格を見抜くためには、詳細な内訳の「有無」が唯一の判断基準となります。不明瞭な項目が多い見積もりは、その時点で排除することが最善策です。

広告の「総額◯円」に騙されない!「真の総額」を固定する交渉の絶対順序

- 「総額◯円」の広告は、最低限の条件での価格であり、お客様の設置環境を考慮していません。

- 真の総額を固定するには、必ず書面で「追加費用一切不要」の確約を得るステップが必要です。

- 現地調査前に必要な情報を漏れなく伝えることで、業者側に追加請求の口実を与えないことが重要です。

「現地調査」の重要性。口頭約束を排除し、書面で「追加費用一切不要」の言質を取る方法

石油ボイラー交換の費用交渉において、現地調査は「総額を固定する」ための唯一の決定的な機会となります。電話やウェブサイト上の「総額◯円」という提示は、あくまで「標準工事費」の範疇であり、お客様宅の実際の設置環境は一切考慮されていません。そのため、現地調査のプロセスを排除しようとする業者、または無料と謳いながら曖昧な調査で済ませる業者は、後から追加費用を請求する意図があると疑うべきです。優良業者による現地調査では、既存ボイラーの型番だけでなく、配管の劣化状況、設置場所のスペース、給排気経路、そして灯油タンクの位置と配管ルートまでを詳細に確認します。

重要なのは、この現地調査の結果に基づいて提示された最終見積書に、「本見積もり提示後の追加費用は一切発生しない」という文言を、業者の責任者名で署名・捺印させることです。口頭での「大丈夫です」という保証は、トラブル発生時に効力を持ちません。この書面による確約は、法的な言質となり、悪質な追加請求を完全に排除する防波堤となります。松山市内の業者が遠方である場合でも、現地調査を拒否したり、写真だけで判断したりする業者を選ぶべきではありません。正確な見積もりを出すための現地調査費用は、最終的な工事費用に含まれていると考えるべきであり、これを惜しむと結果的に高額な出費につながることを認識する必要があります。

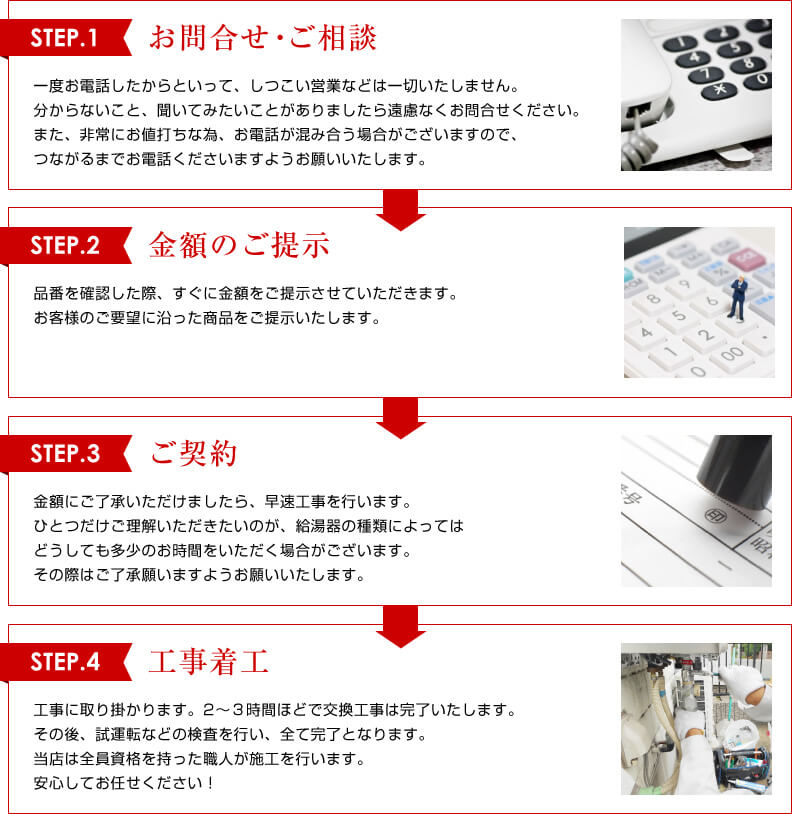

お問い合わせ(24時間365日)

電話・フォームで即手配

問い合わせ時に伝えるべき必須情報リスト(型番/設置場所の写真/希望時期)。電話口での「NGワード」と「必須確認ワード」集

現地調査をスムーズにし、追加費用の口実を業者に与えないためには、問い合わせの時点で最大限の情報を開示することが重要です。**既存の石油ボイラーの「正確な型番」と「全体の設置場所の写真」**は必須の情報リストです。型番は本体に貼られた銘板シールで確認でき、これにより業者は交換に必要な機器のスペックと接続方法の概算を把握できます。また、設置場所の写真は、配管の露出状況や壁からの距離、周囲の障害物の有無といった、追加工事が発生しやすい要因を事前に洗い出すために不可欠です。これらの情報を隠したり、曖昧に伝えたりすると、業者は「情報不足による想定外の作業」として追加費用を正当化する可能性があります。

電話口での交渉においては、使用を避けるべき「NGワード」と、必ず確認すべき「必須確認ワード」が存在します。NGワードの例としては、「とにかく一番安くしてほしい」「他社がもっと安かった」など、価格のみに固執する発言は避けるべきです。これにより、品質や安全性を無視した工事を提案されるリスクが高まります。逆に、必須確認ワードとしては、以下の3点を徹底して尋ねるべきです。

- 「標準工事費に含まれる具体的な作業範囲を教えてください。」

- 「見積もり後に費用が追加される可能性があるのは、どのようなケースですか?」

- 「保証期間は工事完了日から何年間ですか?」

特に松山市のように業者間の競争が激しい地域の場合、信頼できる業者はこれらの質問に即座に、かつ明確に回答できるはずです。回答を渋ったり、一般的な説明に終始したりする業者は、真の総額を固定する意思がないと判断し、次の候補に切り替える判断基準となります。

高額請求を未然に防ぐ「優良業者」の定量的な判定基準

- 優良業者は、単に価格が安いだけでなく、法的に必要な資格を必ず満たしています。

- 資格の有無は、工事の安全性と品質、そして事故時の賠償責任を担保する唯一の基準です。

- 行政の補助金を活用できるかどうかは、業者の制度理解度と事務処理能力を示す重要な指標です。

優良業者が必ず満たす「4つの法的な資格要件」(給水装置工事主任技術者、液化石油ガス設備士など)

高額請求や手抜き工事といったトラブルを未然に防ぐためには、業者が単に「給湯器交換専門店」を名乗っているだけでなく、法的に定められた必要な資格を保有しているかを定量的な基準としてチェックしなければなりません。石油ボイラー交換に伴う作業は多岐にわたり、それぞれ専門的な資格が必要です。優良業者が必ず満たすべき、特に重要な「4つの法的資格要件」は以下の通りです。

- 給水装置工事主任技術者: 水道法に基づき、給水管を接続する工事に必要な国家資格です。この資格がない業者は、給水・給湯配管の接続において水漏れや衛生上の問題を引き起こすリスクがあります。

- 液化石油ガス設備士: LPガスを燃料とする設備工事に必要です。石油ボイラーの灯油配管工事(配管図の作成、設置工事)においても、関連する知識が重要であり、灯油配管の適切な処理能力を裏付けます(参照:液化石油ガス設備士講習)。

- 管工事施工管理技士: 設備工事全体の工程管理や品質管理を行うための資格で、複雑な設置環境での工事品質を担保します。

- 古物商許可: 既存ボイラーを処分するだけでなく、再利用や適正処理を行う場合に必要となります。

これらの資格は、業者に所属する技術者が保有していることが最低条件です。資格のない業者は、人件費を抑える代わりに工事の安全性と品質を犠牲にしている可能性が高いのです。工事後の不具合や事故が発生した場合、無資格業者には適切な賠償能力や対応能力がないケースが散見されます。業者選定の際は、ウェブサイトや見積書などで、これらの資格の登録番号や保有状況を明記しているかを確認することが、松山市の住民が安心して依頼できるかどうかの判断基準となります。

行政の「補助金・給付金」を確実に活用し、実質的な総額を下げる具体的アクション

石油ボイラーの交換において「実質最安値」を実現する最終手段は、行政が提供する補助金や給付金を最大限に活用することです。特に近年は、地球温暖化対策およびエネルギー効率向上を目的とした高効率給湯器への交換に対する補助金制度が積極的に展開されています。石油ボイラーにおいては、高効率型の「エコフィール」が主な対象です。例えば、国が推進する住宅省エネ2025キャンペーンや給湯省エネ事業では、高効率給湯器の設置に対して数十万円単位の補助金が交付されています。

エコフィール(潜熱回収型石油給湯器)は、排熱を再利用することで熱効率を向上させており、ノーリツ製品の一部では**熱効率89.2%**を達成しています。この熱効率の高さが、補助金交付の要件となることが多いのです。補助金を活用するための具体的なアクションとしては、まず交換を依頼する業者がこれらの補助金制度の「登録事業者」であるかを確認することが最優先です。登録事業者でなければ、補助金の申請自体ができません。次に、見積もりの段階で「補助金を活用した場合の実質負担額」を明記してもらい、申請手続きの代行が可能かを確認します。優良業者は、申請に必要な書類作成や手続きを代行してくれるため、お客様の負担を大幅に軽減できます。松山市にお住まいの方が、実質的な総額を下げるためには、初期の見積もり額に惑わされず、この「補助金の活用可否」を業者選定の重要なファクターとして組み込む必要があります。

松山市での施行例 5選

1. 松山市大街道:マンションのPS設置型から高効率エコフィールへの交換

大街道にお住まいの井上様より、マンションのパイプスペース(PS)設置型ボイラーが故障したとのご依頼をいただきました。PS設置型はサイズ規制が厳しく、設置機種の選定が難航しがちですが、現地調査で既存の給排気方法とサイズを正確に測定。高効率型エコフィール(ノーリツ OTQ-C4705SAF BL)を提案し、行政の補助金対象機種を選定。マンション特有の制約をクリアし、即日で安全な交換作業を完了しました。

2. 松山市道後:灯油タンクからの配管延長を伴う交換工事

道後地区の加藤様は、自宅の屋外据置型石油ボイラーが故障し、交換を希望されました。灯油タンクが敷地の奥に設置されており、ボイラーまでの配管延長が20メートルを超えることが判明。見積書では、灯油配管の延長費用と部材費を詳細に分け、付帯工事費として明確に計上。お客様に納得いただいた上で工事を行い、追加費用の発生を完全に排除しました。

3. 松山市北条:海沿い地域における塩害対策ボイラーへの交換

北条の海に近いエリアにお住まいの小林様からのご依頼です。潮風の影響で、既存ボイラーの腐食が進行していました。通常の屋外設置型ではなく、腐食に強い塩害対策仕様のボイラー(コロナ UKB-SA471A(FSP))を選定。本体価格は高くなりますが、将来的な故障リスクを低減する効果を具体的に説明。見積書には、塩害対策費用を項目ごとに明記し、長期保証を提供することで、地域の特性に合わせた安心を提供しました。

4. 松山市鷹子:古い屋内設置型から屋外エコフィールへの転換

鷹子にお住まいの佐藤様より、古い屋内設置型ボイラーの交換を依頼されました。最新の規制と安全性を考慮し、屋外設置型エコフィール(長府製作所 EHK-4560SAG)への転換を推奨。屋内からの配管ルート変更、壁の開口部補修、ドレン排水工事費用を付帯工事費として全て事前に明示。騒音の低減と燃費効率の向上を実現しました。

5. 松山市中央:給湯能力のアップグレードと電源工事を伴う交換

中央地区の田中様は、家族構成の変化に伴い、従来の16号から24号のハイパワーモデル(ノーリツ OTQ-4706SAY)へのアップグレードを希望されました。給湯能力の変更に伴い、既存の電源容量不足が判明し、分電盤からの電源工事が必要に。電源工事費用を明確な見積もりとして提示し、追加費用が発生しないことを書面で確約。快適な大給湯量を実現しました。

松山市の石油ボイラー交換で「総額最小化」を実現するために、今すぐ取るべき唯一の行動

松山市で石油ボイラーの交換を成功させ、**「総額の最小化」と「工事品質の最大化」**を同時に実現するために、今すぐ取るべき行動は一つに集約されます。それは、価格競争力だけでなく、資格と実績に裏打ちされた「追加費用ゼロ」の保証を提示できる業者に絞り込むことです。価格が3倍になるという現象は、石油ボイラーという特殊性の高い設備において、現地調査の曖昧さと、それに続く追加請求の不透明性から生まれています。これを回避するには、お客様側が費用構造を理解し、業者側に追加請求の口実を与えないよう、問い合わせの段階で情報を最大限に提供し、その上で「追加費用一切不要」を書面で確約させる交渉プロセスが不可欠です。

特に松山市のような都市部では、競争の激しさゆえに低価格を謳いながら、見えない追加費用で利益を確保しようとする業者が存在します。このような業者を見分けるためには、行政の補助金活用サポートの実績、そして「給水装置工事主任技術者」などの国家資格の保有状況を定量的に確認することが決定的な判断基準となります。当サービスでは、現地調査のプロセスを最重要視し、既存配管や設置状況を踏まえた上で、交換総額を契約前に固定することを徹底しています。不透明な費用構造に悩まされることなく、安心して交換を完了させるためには、まずは電話やフォームから既存ボイラーの型番と状況を伝え、**「見積もり後の追加費用は発生しないか」**を問いかけてください。この問いに明確に「Yes」と答え、その根拠となる現地調査と資格情報を提示できる業者が、松山市における唯一の選択肢です。この行動こそが、お客様の費用リスクを最小化し、安全かつ高品質な交換を実現するための確実な一歩となります。

参考情報

- 交換費用について:給湯器交換にかかる費用を詳しく解説。工事料金の目安や追加費用の有無、見積もり時に確認すべきポイントをわかりやすく紹介します。

- 液化石油ガス設備士講習:液化石油ガス設備士の講習に関する情報を提供しています。

- 経済産業省(給湯省エネ):高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進を目的とした補助金事業の情報です。

- 国土交通省(住宅省エネ):住宅の省エネ性能向上を支援する、子育てエコホーム支援事業などの情報です。

執筆者・監修者について

執筆者:大塚

給湯器交換の現場で25年以上の実務経験を持つ、ベテランの施工技術者。給水装置工事主任技術者、液化石油ガス設備士の資格を保有し、年間200件以上の給湯器・石油ボイラー交換に携わる。特に、見積もり段階での追加費用排除を徹底し、お客様の費用リスクを最小化する交渉術と技術的な知見に定評がある。

監修:給湯器交換の生活案内所 編集部

最新の行政補助金制度や業界の技術基準に関する情報を精査し、記事の事実関係と専門用語の正確性を担保しています。

よくあるご質問(FAQ)

- Q: 石油ボイラー交換の費用が業者によって大きく異なるのはなぜですか?

- A: 本体価格と標準工事費に加え、「見えない追加費用」(配管延長、処分費、ドレン工事など)の内訳が業者によって異なるためです。特に、現地調査を省略する業者や「諸経費一式」とする業者は、後から高額な追加費用を請求する傾向があります。

- Q: 追加費用をゼロに抑えるための交渉で最も重要なことは何ですか?

- A: 現地調査後に提示される最終見積書に、「本見積もり提示後の追加費用は一切発生しない」という文言を、業者側に書面で確約(署名・捺印)させることが最も重要です。口頭での約束はトラブル時に効力を持ちません。

- Q: 交換する際に補助金を活用する方法を教えてください。

- A: 国土交通省や経済産業省が推進する「住宅省エネキャンペーン」などの補助金制度を利用できます。最も重要なのは、交換を依頼する業者がこれらの制度の「登録事業者」であるかを確認することです。登録事業者であれば、高効率なエコフィールなどへの交換で補助金の申請代行を依頼できます。