給湯器が突然故障しお湯が出なくなる事態は、冬場であれば命に関わる一大事です。しかし、焦って業者を選び、不透明な費用を支払うことは避けるべきです。当社は最短30分で現場に駆けつけ、お湯の出る生活をすぐに復旧させる体制を整えています。技術と価格、そして長期的な安心を両立させるプロフェッショナルとして、交換をサポートいたします。

給湯器交換の専門家である大塚が、お客様の満足度を最優先に考えたサービスを提供します。適切な機器選定、迅速かつ確実な設置工事、そして導入後の長期的なサポート体制が、当社の品質の核です。

給湯器の故障は生活を一変させる大きな問題です。特に「奈良」のような歴史ある地域では、古い住宅の設置状況や独特な配管ルートなど、地域特有の施工難易度が絡むことが少なくありません。古い街並みが残るエリアでは、給湯器の設置場所や排気経路に特別な配慮が必要になる場合もあり、業者選びが極めて重要になります。そのため、費用だけを基準に選ぶのではなく、地元の状況に精通し、迅速かつ確実な対応ができる専門業者を見つける必要があります。この地域にお住まいの方々が、適正な価格で納得のいく交換を実現し、安心して新しい給湯器を使えるよう、具体的な知識と行動指針を提示します。

給湯器交換の適正費用と奈良での相場を徹底解説

- 給湯器交換の総費用は「本体代」「標準工事費」「諸経費」の3要素で構成されます。

- 適正な価格で契約するためには、見積書でこれらの内訳が明確にされているかを確認してください。

- ご家庭に合った号数と機能を選定することが、無駄な費用を抑えるために重要です。

本体価格と工事費用の内訳:適正価格を構成する3つの要素

適正な交換費用を知るには、**本体代、標準工事費、諸経費**の3要素に分解することが不可欠です。この分解によって、業者の提示する価格が適正かどうかを客観的に判断できます。総額だけでは、本体の割引率が高い代わりに工事費や諸経費に上乗せされていないかが見えません。特に悪質なケースでは、標準工事の範囲を極端に狭く設定し、現場で追加費用を請求するリスクが伴います。

20号のオートタイプ給湯器を例にすると、本体代は定価の50%〜80%オフで提供されることが一般的です。標準工事費はどの業者も70,000円〜100,000円程度で設定されますが、既存機器の撤去費用や新しい配管材料の費用、また「奈良」のような都市部では駐車料金などの諸経費が変動要因となります。見積もり書で「諸経費一式」とまとめて書かれている場合、内訳の開示を求めてください。本体価格と工事費用の内訳を個別に確認することが、不透明な費用を避けて適正価格で給湯器交換を完了させる唯一の方法です。

費用を安く抑えるために知っておくべき給湯器の号数と種類

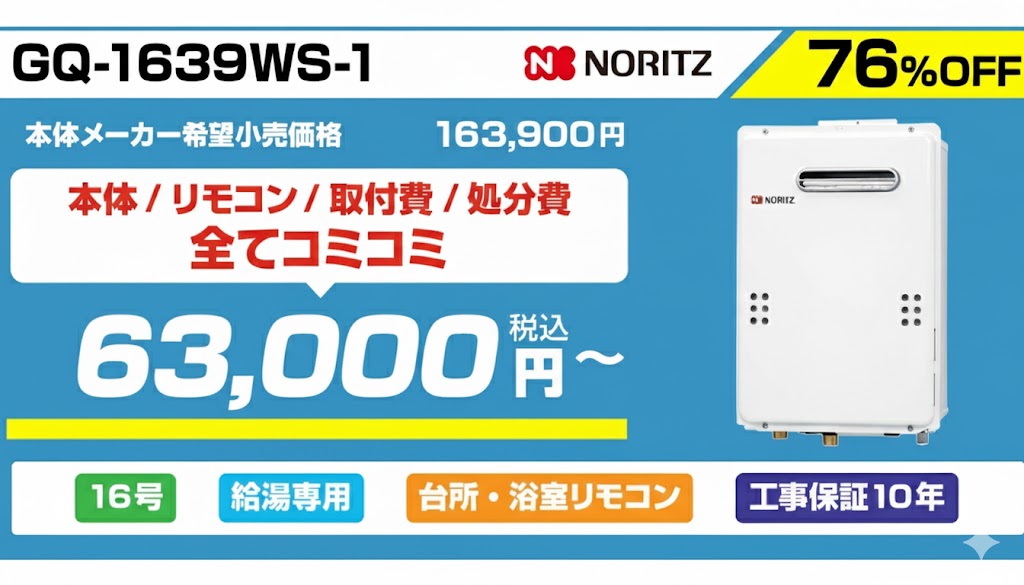

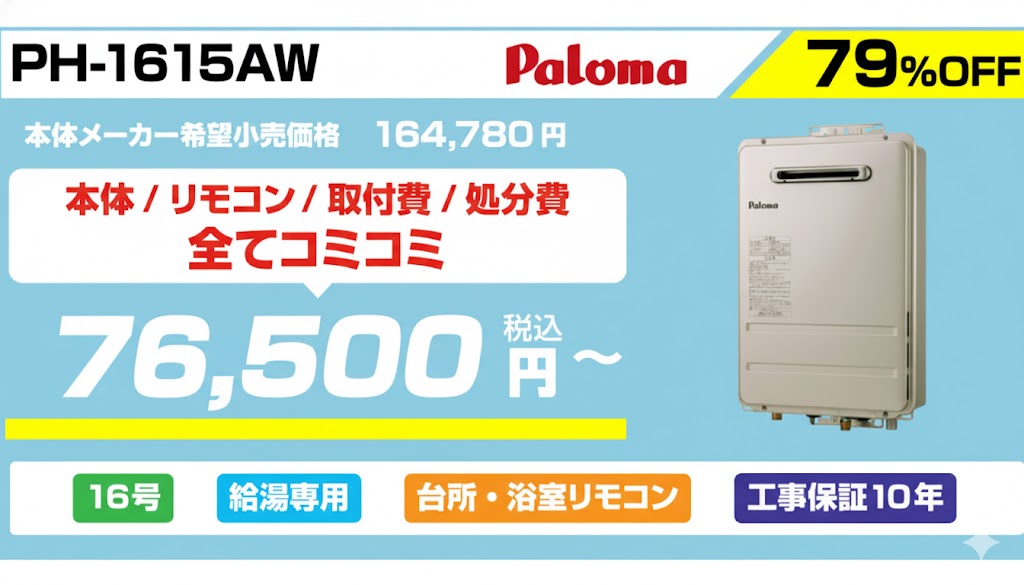

給湯器の費用を抑えるための第一歩は、**家庭の給湯パターンに合った「号数」と「機能」を選択する**ことです。過剰なスペックの機器を選ぶと、本体価格が高くなるだけでなく、不要なランニングコストを払い続けることになります。号数は、同時に使用できる水量を決定するもので、家族の人数やライフスタイルに基づいて選ぶのが基本です。例えば、2人家族でシャワーとキッチンを同時に使用しないなら16号でも十分なケースがあります。

給湯器の種類は、給湯専用、オート、フルオート、エコジョーズに大別されます。オート機能は、湯量を自動で調整しますが、フルオートはそれに加えて配管の自動洗浄まで行うため、当然ながら本体価格が高くなります。機能がシンプルな「給湯専用」を検討するだけでも、初期費用は大きく抑えられます。**「奈良」**の一般的な戸建て住宅であれば、24号のフルオートを選ぶケースが多いですが、夫婦二人暮らしであれば20号のオートで十分なことが多いため、一度専門家に相談して最適な号数をシミュレーションしてもらうのが得策です。この選択の最適化こそが、長期的に見て最も費用を安く抑える確実な手段です。

- 16号:一人暮らしや二人暮らしで、同時給湯が少ない世帯向け。

- 20号:3〜4人家族で、給湯とシャワーの同時利用が多い世帯向け。

- 24号:4人以上の大家族や、二世帯住宅などで同時にお湯を使う機会が多い世帯向け。

お問い合わせ(24時間365日)

電話・フォームで即手配

奈良で給湯器交換業者を選ぶ際に絶対に失敗しないための判断基準

- お湯が使えない緊急事態を避けるため、最短で駆けつけられる地域密着の業者を選定します。

- 業者の技術力は、ガス機器設置技能資格(GSS)などの公的資格で判断できます。

- 本体保証だけでなく、工事保証を含めた長期保証の有無は業者選びの決め手になります。

業者の緊急対応力と地域密着性:最短でお湯を復旧させるための最短ルート

給湯器の故障は待ったなしであり、特に冬場の「奈良」ではすぐに温かいお湯を確保することが求められます。そのため、業者選びでは**最短の復旧を実現する緊急対応力と地域密着性**を最優先で確認することが重要です。最短で現場に到着できる業者は、部品の在庫を地域拠点に持つなど、物理的な距離と物流体制の両面で優位性を持っています。遠方の大手業者よりも、この地域での実績が豊富で、急なトラブルにもフットワーク軽く対応できる体制を持つ業者が有利です。

給湯器交換の依頼から作業完了までの流れを確認することで、対応力を判断できます。多くの業者が採用する一般的な流れは、電話での状況ヒアリング、写真による見積もり、現場調査、工事という手順です。この中で、現場調査を最短ルートで実施し、見積もり内容を迅速に確定できるかどうかが、復旧スピードの鍵を握ります。**「奈良」**の道に精通し、狭い住宅地でもスムーズにアクセスできるかどうかといった点も、地域密着性が高い業者ならではの強みです。給湯器が完全に故障してから後悔しないよう、依頼前の段階で「最短でいつ工事が可能か」を具体的に確認してください。

交換後の安心を担保する長期保証と資格の有無の確認ポイント

給湯器交換後に長期的な安心を確保するには、**適切な長期保証と業者の持つ公的資格の有無**を確認することが必須です。給湯器本体にはメーカー保証が付帯しますが、交換工事自体の不備によるトラブルに対応する「工事保証」がより重要です。メーカー保証が1年〜3年であるのに対し、優良な業者は工事保証を10年まで延長していることがあります。

[cite_start]

また、施工業者がガス機器設置技能資格(GSS)や給水装置工事主任技術者などの公的資格を保有していることも重要な判断材料です。特にGSS資格は、家庭用ガス機器の設置・施工に必要な高度な知識と技能を証明するものです 。資格保有者が施工することで、法規を遵守した安全な設置が担保されます。資格の有無は業者のウェブサイトなどで必ず確認してください。これらの保証と資格のチェックは、費用やスピードだけでは測れない「サービスの質」を判断する確実な基準です。万が一の時も安心できる体制が整っているかどうかが、後悔しない業者選びの鍵となります。

- 本体保証だけでなく、工事保証も長期(5年〜10年)で提供されているか。

- 工事に携わるスタッフが、ガス機器設置技能資格などの公的資格を保有しているか。

- 連絡体制が明確で、トラブル発生時にすぐに技術者が駆けつけられるか。

給湯器交換で実質価格を下げるための最新の国の補助金活用法

- 「給湯省エネ事業」など、高効率給湯器への交換を対象とした国の補助金を活用できます。

- 補助金制度は予算上限があり、早期に終了することが多いため、検討は迅速に行う必要があります。

- エコジョーズへの交換は、初期費用の回収だけでなく長期的な光熱費削減に貢献します。

「給湯省エネ事業」など国の制度の活用条件と申請の流れ

給湯器交換の実質価格を大きく引き下げるために、**「給湯省エネ事業」**をはじめとする国の制度活用は必須です。この補助金制度は、既存の給湯器を高効率な機器(エコジョーズなど)に交換することを対象としており、機器の性能や設置条件によって定められた金額が交付されます。最大のメリットは、初期費用が高くなりがちな高効率モデルの導入障壁を大幅に下げられる点にあります。

補助金を受け取るための主な条件は、設置する機器が国が定めた高効率の基準を満たしていること、そして補助金事業に登録された業者を通じて設置することです。個人での申請は不可で、施工業者が申請手続きを代行するのが一般的です。申請の流れは、まず業者が補助金の交付申請を行い、工事完了後に実績報告書を提出することで補助金が交付されます。**「奈良」**においてもこの制度は適用可能です。補助金は予算上限があり、申請期間内であっても早期に締め切られるため、交換を決めたらすぐに専門業者に相談し、制度の利用を希望する旨を明確に伝える必要があります。活用することで、高性能な機器を費用を抑えて導入できる絶好の機会です。

エコジョーズへの切り替えで得られる長期的なメリット

従来の給湯器から「エコジョーズ」などの高効率給湯器へ切り替えることで、**長期的に見てガス代の節約につながる大きなメリット**が得られます。エコジョーズは、排熱を再利用して水を温める仕組みにより、熱効率を約95%まで向上させています。従来の給湯器の熱効率が約80%であるのと比較すると、使用するガスの量が大幅に削減されることになります。

初期の本体価格は従来型よりも高くなりますが、補助金制度の活用に加え、削減された光熱費によって数年で初期投資分を回収することが可能です。回収後はランニングコストの低さがそのまま家計のメリットとして反映され続けます。また、エコジョーズは二酸化炭素の排出量も削減できるため、環境負荷の低減にも貢献します。**「奈良」**のように古い住宅も多く、給湯器の老朽化が進んでいる地域では、この切り替えによる省エネ効果は非常に大きいです。長期的な視点に立ち、単なる故障対応ではなく、生活全体のコスト削減を目的としたエコジョーズへの交換を推奨します。この切り替えこそが、賢く費用対効果を高める戦略です。

奈良での施行例 5選

1. 急な故障でお困りの 奈良市高畑町の田中様

奈良市高畑町にお住まいの田中様より、長年使用されていた給湯器からの異音と急な出湯不良でご連絡をいただきました。ご連絡いただいたその日のうちに現地に技術者が到着し、既存の機器を診断。老朽化による熱交換器の故障と判明しました。在庫状況を確認し、即日でお客様が希望されたリンナイの24号オートタイプへの交換を実施。田中様は「まさかこんなに早くお湯が出るようになるとは」と、その迅速な対応に大変満足されました。

2. エコジョーズへの切り替えを希望された 奈良市西ノ京町の鈴木様

奈良市西ノ京町にお住まいの鈴木様は、光熱費の削減と環境配慮を目的として、従来型の給湯器からエコジョーズへの交換をご検討されていました。国の補助金制度についてもご案内し、申請手続きを代行。ノーリツのエコジョーズ20号フルオートタイプを設置しました。交換後のガス消費量を具体的な数値でご提示し、長期的なメリットを実感していただきました。

3. 集合住宅のPS設置タイプを交換された 奈良市登美ヶ丘の山本様

奈良市登美ヶ丘のマンションにお住まいの山本様から、パイプシャフト(PS)設置型の給湯器交換のご依頼がありました。PS設置型は特殊なサイズや排気方向の制約があり、機種選定が難しいケースが多いですが、既存機器の正確な採寸を行い、同等機能の最適な後継機種を迅速に特定。PS内の作業も熟練の技術者が安全かつ短時間で完了させ、交換前後の写真を添えてご報告しました。

4. 週末の工事を希望された 生駒市の佐藤様

生駒市にお住まいの佐藤様は、平日の立ち会いが難しいため、土曜日の工事を希望されました。事前に写真と電話で機種の特定と見積もりを確定させ、土曜日の午前中に工事を開始。部品の在庫も確保していたため、半日で全ての作業を終えることができました。工事後には、新しいリモコンの操作方法を丁寧に説明し、その場でお湯が出ることをご確認いただきました。

5. 設置場所の変更を伴う交換をされた 大和郡山市の中村様

大和郡山市の中村様は、屋外の設置場所をより目立たない位置に変更したいというご要望でした。給水・給湯・ガス配管の延長工事が伴うため、事前に配管ルートを詳細に打ち合わせ。給水装置工事主任技術者の資格を持つスタッフが施工を担当し、配管の安全性と見栄えの両面を考慮した工事を実施しました。追加工事費用についても明確にご提示し、ご納得いただいた上で作業を進めました。

奈良で後悔のない給湯器交換を実現するための最終チェックリスト

「奈良」での給湯器交換を成功させるには、費用の安さだけでなく、**緊急対応力、技術力、長期保証の三点を満たしているか**を最終確認することが不可欠です。お湯が止まるという緊急事態は、冬場であれば健康にも影響を及ぼします。そのため、最短30分での駆けつけ対応が可能で、かつ地域に特化した迅速な在庫管理体制を持つ専門業者を選んでください。価格面では、単なる総額ではなく、本体代と工事費用の内訳が明確に示されているか、そして隠れた追加費用が発生しないことを口頭だけでなく書面で確認することが、後悔しないための絶対条件です。また、給湯器が10年程度の長期にわたって使用する設備であることを踏まえ、本体だけでなく工事にも長期保証が付帯しているかをチェックしてください。

さらに、給湯省エネ事業などの国の補助金制度が継続しているかを業者に確認し、申請代行まで含めて依頼することで、実質的な導入費用を大幅に削減できます。高効率のエコジョーズへ交換する際は、初期費用とランニングコストを総合的に判断することが重要です。この最終チェックリストを参考に、技術と価格の両面で信頼できる業者を見つけ、安心して快適な生活を取り戻してください。

参考情報

- 神戸市東灘区の給湯器交換の記事(地域連動型の内部記事)

- 堺市南区の給湯器交換と補助金に関する記事(地域連動型の内部記事)

- 名古屋市西区の給湯器交換プロ知識(地域連動型の内部記事)

- 一般財団法人 日本ガス機器検査協会 (GSS)(給湯器設置に関する資格情報)

- 公益財団法人給水工事技術振興財団(給水装置工事に関する情報)

よくあるご質問

- Q: 給湯器の号数を選ぶ際の基準は何ですか?

- A: 号数は「水温+25℃のお湯を1分間に何リットル出せるか」を示す数値です。主に家族の人数と、シャワーとキッチンなど複数の場所で同時にお湯を使う頻度で選びます。例えば、4人家族で同時使用が多い場合は24号、一人暮らしや二人暮らしであれば16号や20号が一般的です。

- Q: 見積もりの際に「諸経費一式」と書かれている場合はどうすべきですか?

- A: 「諸経費一式」とまとめてある場合は、内訳の開示を求めてください。これには、既存機器の処分費用や運搬費、現場の駐車料金などが含まれることが多いです。内訳が不明瞭な業者は、後から不当な追加費用を請求するリスクがあるため避けるべきです。

- Q: 国の補助金(給湯省エネ事業など)は個人で申請できますか?

- A: 補助金制度は、登録された事業者が高効率給湯器を導入する際に行う申請が原則です。個人での申請はできませんので、必ず補助金事業に登録している専門業者に依頼し、申請手続きを代行してもらう必要があります。