給湯器交換の際、「メーカー直接取引だから安い」という言葉に疑問を持ったことはありませんか?その疑問こそが、適正価格で安全な工事を行うための第一歩です。

【自己紹介】

はじめまして。給湯器交換の現場責任者、大塚と申します。業界歴25年以上の経験から、お客様が安心して日常を取り戻せるよう、迅速かつ確実な作業を第一に考えています。安全な施工と透明性のある説明を徹底し、ご家庭のお湯に関するお困りごとを解決いたします。

給湯器の交換を検討する際、多くの販売会社や施工業者の広告を目にします。その中で、「メーカー直接取引だから安い」「メーカー公式だから安心」といった言葉を見かけることがあるかもしれません。

しかし、ここで知っておくべき重要な事実があります。それは、原則として「販売会社と直接取引する給湯器メーカーなど存在しない」という業界構造です。メーカー(リンナイ、ノーリツ、パロマなど)の主な役割は製品の「製造」と、製品自体の保証・修理対応です。一般消費者や多くの販売施工店への「直接販売・施工」は行っていないのが実態です。

では、なぜ業者は「メーカー直接取引」という、事実に反する可能性のある言葉を使うのでしょうか。その背景には、消費者の心理を巧みに利用した広告戦略が隠されています。メーカーの看板を借りることで、「安さ」や「信頼性」を演出しようとする意図が透けて見えます。

この構造を知らないまま業者の言葉を鵜呑みにしてしまうと、不必要な高額請求や、ずさんな工事のリスクを負うことになりかねません。大切なのは、その「ウソ」の言葉に惑わされず、業者の実態を見抜く「質問力」と「判断基準」を持つことです。悪質な業者の手口を知り、賢く、安全に給湯器交換を完遂するための具体的な方法を解説します。

なぜ業者はあなたの目の前で「メーカー直接取引」というウソをつくのか?

- 業者は顧客が業界構造を知らないと想定し、「メーカー」の権威を利用します。

- 「安心感」と「価格交渉の抑制」を同時に狙う心理的なテクニックです。

- その言葉が出た瞬間が、業者を見極める「テスト」の始まりです。

顧客心理の悪用:「素人は業界構造を知らない」と高を括っている。「メーカー」の権威性を出せば「安心」し「値切らない」と踏んでいる。

多くの業者、特に対面や電話で営業を行う担当者は、「メーカー直接取引です」という言葉を意図的に使用することがあります。これは、消費者の心理的な「弱点」を突くための高度なテクニックです。彼らは、一般の顧客が給湯器の複雑な流通ルート(メーカー → 一次代理店 → 二次卸 → 販売施工店)といった業界構造を詳しく知らない、と正しく見越しています。

この情報格差を利用し、「メーカー」という言葉が持つ「公式」「信頼できる」「中間マージンがないから安いはず」といったポジティブなイメージ(権威性)を、自社のサービスに重ね合わせようとします。顧客が「メーカーと直接繋がっている優良店なんだ」と誤認すれば、2つの大きなメリットが業者側には発生します。

一つは「安心感」の醸成です。給湯器はガスや水、電気を扱うため、工事には危険が伴うイメージがあります。「メーカー」の看板(たとえそれがウソであっても)を背負うことで、顧客の「施工不良への不安」を和らげ、契約のハードルを下げることができます。

もう一つは「価格交渉の抑制」です。「メーカーから直接仕入れている=これ以上ない最安値だ」と顧客に思い込ませることができれば、「他社とも比較したい」「もう少し安くならないか」といった当然の価格交渉を封じ込める効果が期待できます。

このように、「メーカー直接取引」という一言は、顧客の無知と権威への信頼感を巧みに利用し、業者側の利益を最大化するための戦略的な「ウソ」なのです。この言葉を聞いた際は、即座に警戒レベルを引き上げる必要があります。

相手が「メーカー直接取引です」と言った瞬間を「テスト」と捉える。ここであなたがどう反応するかで、業者は「騙せる客か否か」を判断している。

業者が「ウC_HR_F_FIRST_NAMETはメーカー直接取引でして…」と口にした瞬間、それは単なるセールストークではありません。それは、業者があなたに対して仕掛けてきた「リトマス試験紙」であり、あなたが「騙しやすい客」か、それとも「知識があり手強い客」かを見極めるための「テスト」が開始された合図です。

この瞬間のあなたの反応は、その後の商談の主導権を大きく左右します。もし、あなたがその言葉を無邪気に信じ、「ああ、そうなんですね!それなら安心です」「安いんですね!」といった反応を返してしまえば、業者は心の中で「この客は騙せる」と判断するでしょう。

一度「騙せる客」と認定されると、業者は優位に立ちます。

例えば、本来は不要な高機能機種を勧めたり、「メーカー直接枠の特別価格」などと称して実際には割高な見積もりを提示したり、あるいは「標準工事費」の範囲を狭めて後から高額な「追加工事費」を請求する準備をしたりするかもしれません。彼らにとって、あなたの信頼は利益を生むための道具に過ぎなくなります。

逆に、あなたがこの「テスト」の意図を理解し、冷静に(あるいは少し疑いを持って)反応すれば、業者は「この客は手強い」と判断し、態度を改めざるを得ません。不当な利益を上乗せしようとする試みを諦め、公正な価格提示や誠実な対応に切り替える可能性が高まります。したがって、この「メーカー直接取引」というキーワードは、業者をふるいにかける絶好のチャンスでもあるのです。

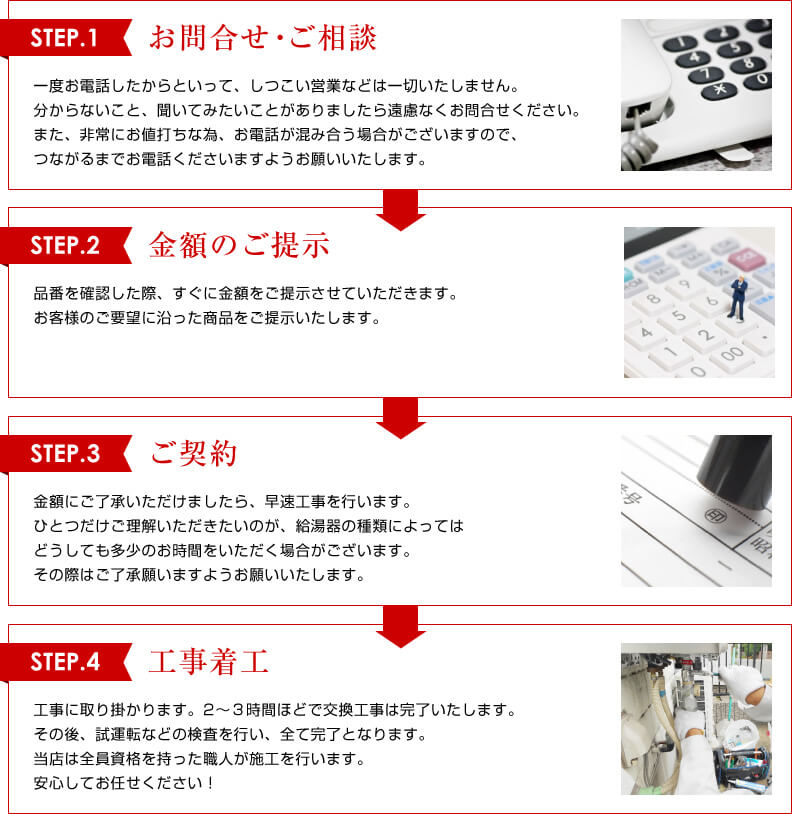

お問い合わせ(24時間365日)

電話・フォームで即手配

核心:ウソつき業者を黙らせる「たった一つ」の魔法の質問

- 業者のウソを暴く鍵は、業界の流通構造(一次代理店)を理解していると示すことです。

- 「正規一次代理店ですか?」という質問は、業者の曖昧な主張を具体的に問いただします。

- 相手の反応(動揺、言い訳、開き直り)によって、その業者の信頼性が明確に判別できます。

USP: 切り返しの質問:「なるほど、では御社は『メーカーの正規一次代理店』ということですか?」

業者が「ウチはメーカー直接取引です」というウソのカードを切ってきた時、あなたが切るべき最強のカウンターカードがこの質問です。「なるほど、では御社は『メーカーの正規一次代理店』ということですか?」と、冷静に、しかし明確に尋ね返してください。

この質問がなぜ「魔法」なのか。それは、この一言が「私は業界の流通構造を(ある程度)知っていますよ」という強力なシグナルを業者に送るからです。前述の通り、メーカーは通常、一次代理店(大規模な卸売業者)に製品を卸し、そこから二次卸や我々のような販売施工店に流れます。

「メーカー直接取引」という曖昧な言葉を、「正規一次代理店」という業界の具体的な用語に置き換えて質問することで、業者は以下の二択を迫られます。

「はい、そうです」と、さらに大きなウソをつくか。

「いや、そういうわけでは…」と、最初のウソ(あるいは誇張)を認めざるを得なくなるか。

この質問は、相手の「権威の偽装」を剥がし、具体的な事実(ファクト)の土俵に引きずり下ろす効果があります。「メーカー直接」というフワッとした言葉遊びを許さず、業者の本当の立ち位置(仕入れルート)を明確にさせるのです。この一言で、あなたが単なる「素人」ではないことを瞬時に理解させ、商談の主導権を一気に引き寄せることができます。

相手の反応パターン別・判定ガイド。「(しどろもどろになる/言葉を濁す)」→100%ウソ。「(ウチは認定店で…)」→ウソを認めた。「(そうだ)」→大ウソつき(一次代理店は通常、消費者に直接販売しない)。

「正規一次代理店ですか?」という質問を投げかけた後の、相手の反応こそが、その業者の信頼性を測る最も正確なバロメーターです。相手の返答を冷静に観察し、以下のパターンに分類して業者の「本性」を見抜いてください。

この判定ガイドは、業者が「メーカー直接取引」というウソをどのような意図で使っているかを明確にします。

- パターンA:「(しどろもどろになる / 言葉を濁す)」

例:「ええと、まあ、メーカーとは近い関係でして…」「そういうルートも、まあ…」

【判定】→ 100%ウソ(悪意度:中)

業界構造を知っている客からの予期せぬ反撃に動揺しています。「直接取引」がウソであることを自覚している証拠です。この業者は、その場しのぎのウソをつく体質があるため、見積もりや工事内容も信頼できません。

- パターンB:「(ウソを認め、別の言葉にすり替える)」

例:「いえ、一次代理店ではありませんが、『メーカーの正規認定店』として技術研修は受けています」

【判定】→ ウソを認めた(悪意度:低)

最初の「直接取引」は広告上の誇張(ウソ)であったと認めた形です。ただし、「正規認定店」であること自体は事実かもしれません(後述の安全確認は必要)。誇張広告は問題ですが、事実ベースの話に切り替えようとする姿勢は、パターンAよりは誠実かもしれません。

- パターンC:「(開き直って、さらにウソを重ねる)」

例:「はい、そうです。ウチは一次代理店です」

【判定】→ 大ウソつき(悪意度:高・危険)

これは最も悪質なパターンです。前述の通り、一次代理店(卸売業者)が一般消費者に直接、工事(施工)まで請け負うことは通常あり得ません。バレる可能性の高い、さらに大きなウソを平気で重ねる体質は非常に危険です。契約に関する他の全ての事柄(価格、保証、安全基準)においても、ウソをついている可能性が極めて高いと判断すべきです。

この「魔法の質問」に対する相手の反応を見るだけで、その業者が信頼に足るパートナーか、それとも即座に関係を切るべき危険な相手かが明確になります。特にパターンCの反応が来た場合は、丁重にお断りし、即座に電話を切るか退出を促すことを強く推奨します。

「ウソ」を暴いた後、主導権を握り「適正価格」と「安全」を確保する交渉術

- 業者のウソを暴いた後は、詰問するのではなく、実利(価格と保証)の確認に移ることが賢明です。

- 比較検討の土俵に上げるため、「総額」と「工事保証10年」の書面提出を要求します。

- 価格だけでなく、施工の「安全」を担保するために、施工者の有資格確認が不可欠です。

ウソを暴いた後、詰問は不要。冷静に「ありがとうございます。では、他社(正規認定店)の見積もりと比較したいので『総額』と『工事保証10年』を書面でください」と要求する。

業者の「メーカー直接取引」というウソが判明した(あるいは、相手が動揺・陳謝した)後、最も重要なのは相手を詰問したり、論破して溜飲を下げたりすることではありません。あなたの目的は、安全な工事を適正価格で実現することです。主導権を握った今こそ、冷静に「実利」を確保する交渉に進むべきです。

相手のウソを追及しても、関係が悪化するだけで良い結果は生まれません。むしろ、「ご説明ありがとうございます。勉強になりました」と一旦受け流した上で、毅然として次の2点を要求してください。

「では、他社(正規認定店)の見積もりと比較検討したいので、『総額』と『工事保証10年』を書面(またはメール)でいただけますか?」

この要求には2つの重要なポイントが含まれています。

「総額」での比較:

「本体価格◯%オフ」といった部分的な安さではなく、「追加料金まですべて含んだ最終的な支払総額(税込)」を要求します。これにより、「標準工事費」など曖昧な項目でのごまかしを防ぎます。

「工事保証10年」の明記:

メーカーの「製品保証(1〜3年)」とは別に、施工ミス(水漏れ・ガス漏れなど)をカバーする「工事保証」の年数を明確にさせます。10年程度の長期保証を提示できるかは、その業者の技術力と信頼性の証となります。

また、見積もりを取る際は、導入する給湯器が補助金対象かどうかも確認しましょう。例えば、経済産業省の「給湯省エネ2025事業」や国土交通省の「住宅省エネ2025支援事業」では、特定のエコジョーズやエコキュート(ハイブリッド給湯器含む)の導入に対して補助金が交付される場合があります。適正価格の見積もりとは、こうした公的支援制度の活用も視野に入れた提案を含むべきです。

「メーカー直接」というウソの看板を下ろさせ、具体的な「総額」と「保証年数」という事実(ファクト)の土俵で比較検討すること。これが、主導権を握ったあなたが取るべき最も賢明な行動です。

安全確保の最終確認。「ちなみに施工担当者様のガス機器設置資格証は、当日拝見できますか?」と今すぐ追加で質問する。

適正価格と長期保証の確認が取れたとしても、それだけでは十分ではありません。給湯器交換で最も優先すべきは「安全」です。施工不良は、ガス漏れ、火災、不完全燃焼(CO中毒)といった命に関わる重大事故に直結します。価格交渉の最後に、安全を担保するための「最終確認」として、この質問を追加してください。

「ちなみに、当日作業される担当者様の『ガス機器設置資格証』は、拝見できますか?」

この質問は、業者の「施工品質」に対する本気度を測る最後の砦です。給湯器の設置には、専門的な知識と技術を証明する公的な資格が求められます。例えば、以下のような資格が挙げられます。

- ガス機器設置スペシャリスト(GSS):一般財団法人 日本ガス機器検査協会(JIA)が認定する、ガス機器設置に関する高度な知識と技能を持つことを証明する資格です。

- 給水装置工事主任技術者:公益財団法人給水工事技術振興財団が管轄する国家資格で、水道管(給水装置)の工事に関する技術上の管理を行います。

- 液化石油ガス設備士:LPガス(プロパンガス)の設備工事に必要な国家資格です。

「メーカー直接」というウソをつく業者は、コスト削減のために無資格の作業員や、経験の浅い下請け業者に工事を丸投げしている危険性があります。資格証の提示を求めることは、そうした悪質な手抜き工事を未然に防ぐための、消費者として当然の権利です。

この質問に対して「(提示を)渋る」「全員が持っているわけでは…」「ウチは会社として許可を取っている」などと曖昧に回答する業者は、安全管理意識が低いと判断せざるを得ません。価格がどれだけ安くても、安全を担保できない業者に大切な家の工事を任せるべきではありません。

総括:業者が「給湯器メーカー直接取引」とウソを言ったら、今すぐ「一次代理店ですか?」と質問し、その反応を見て「総額と資格」の確認に進もう

給湯器交換は、決して安い買い物ではありません。だからこそ、業者が発する「メーカー直接取引」という甘い言葉(ウソ)に惑わされず、消費者が主導権を握る必要があります。この言葉は、業者の信頼性を試す「試金石」に他なりません。

重要なのは、そのウソを感情的に非難することではなく、それを逆手に取って「テスト」することです。

業者が「メーカー直接取引です」と言い放ったら、それは交渉のゴングです。あなたは冷静に「では、御社は『メーカーの正規一次代理店』ですか?」と問い返してください。

相手の反応(動揺、言い訳、さらなるウソ)によって、その業者の体質は明確になります。動揺や言い訳が見られたら、あなたは交渉の優位に立ちました。即座に「ウソ」の土俵から降り、具体的な「事実」の土俵へと移行します。

あなたが要求すべき「事実」は、たったの3点です。

- 「総額(税込)はいくらか?」(追加料金の可能性も含めて)

- 「工事保証(施工責任)は何年か?」(メーカー製品保証とは別)

- 「施工者のガス資格証は提示可能か?」

この3つの質問に、すべて「書面で」「明確に」回答できない業者は、たとえ「メーカー直接」というウソをつかなかったとしても、信頼に値しません。「メーカー直接取引」というウソは、良くない事業者を炙り出し、優良業者を選ぶための便利な「きっかけ」と捉え、冷静かつ毅然とした態度で、あなたの家族の「安全」と「適正価格」を確保してください。

参考情報

給湯器交換や関連する制度、資格についての詳細は、以下の公的機関や専門機関の情報を参照することで、より深く理解することができます。

- 給湯器の交換(当社サービス)

- 交換費用について(当社サービス)

- よくあるご質問(当社サービス)

- 給湯省エネ2025事業(経済産業省) – 高効率給湯器導入に関する補助金制度の詳細です。

- 住宅省エネ2025支援事業(国土交通省) – 住宅の省エネ化全般に関する支援情報がまとめられています。

- 一般財団法人 日本ガス機器検査協会 – ガス機器設置スペシャリスト(GSS)資格に関する公式情報です。

- 公益財団法人給水工事技術振興財団 – 給水装置工事主任技術者資格に関する公式情報です。

給湯器交換と「メーカー直接取引」のウソに関するよくあるご質問

- Q: なぜ業者は「メーカー直接取引」というウソをつくのですか?

- A: 主に2つの理由があります。1つは「中間マージンがない=安い」とお客様に誤認させ、価格交渉を有利に進めるため。もう1つは「メーカー」という権威性を利用し、「公式だから安心だ」と技術的な信頼性を偽装するためです。お客様が業界の流通構造を知らないことにつけ込んだ、悪質な営業トークの一種です。

- Q: 「メーカー直接取引」と「メーカー正規認定店」はどう違うのですか?

- A: 「メーカー直接取引」は、業者が安さや安心感をアピールするために使う(多くの場合ウソの)宣伝文句です。一方、「メーカー正規認定店(または指定工事店)」とは、メーカーが定める技術基準や研修をクリアし、正式に製品の取り扱いと施工を許可された業者のことです。後者は信頼性の証となりますが、「直接取引」を意味するものではありません。

- Q: 業者に「一次代理店ですか?」と質問して、ウソだとわかったらどうすればいいですか?

- A: 相手のウソを感情的に詰問する必要はありません。主導権を握ったと考え、冷静に「総額(税込)の見積もり」と「10年間の工事保証書」の提示を書面で要求してください。また、安全確保のために「施工担当者のガス資格証」の提示も求めましょう。これらの要求に誠実に応えられない業者は、契約すべきではありません。

- Q: 安全な業者か見抜くために、資格証以外に確認すべきことはありますか?

- A: 資格証の確認に加え、「施工実績(写真)が豊富か」「万が一の事故に備えた賠償責任保険に加入しているか」「アフターサポートの窓口が明確か」の3点を確認すると良いでしょう。特に「メーカー直接」というウソをつく業者の場合、保証の所在が曖昧なことがあるため、「工事保証」の内容を書面で明確にさせることが重要です。